こんにちは、結騎 了(@slinky_dog_s11)です。

『宇宙戦隊キュウレンジャー』が面白い! …という心の叫びから生まれた「DXキュウレンオーが欲しい」という欲望と戦い続けて早数日。色々と検討した結果、人生初の「ミニプラ」に手を出すことに。というのも、昨年、数年ぶりに観返した『ガンダムビルドファイターズ』のせいでおかげで見事にガンプラにハマってしまい、ニッパーやらスミ入れ用具やらトップコートやら一通りの道具を揃えたタイミングでもあったのだ。いやー!偶然なら仕方ない!仕方ないねこりゃ! …などと心中で自分に言い訳しながらスーパーで6箱を抱きしめてレジに向かうアラサー野郎が誕生したのでした。

無事に全確保。 pic.twitter.com/KU5Ywor7AT

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月20日ただ、不思議なもので、そうなるとついつい追加の欲が沸いてきで…。

ミニプラ、このグレーの部分をあらかじめランナーごとシルバーに塗装しようかとも思ったけど、いっそガンメタルでもカッコいいだろうか。 pic.twitter.com/ccwEgqV08E

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月20日キュータマの接続・台座部分のみをメタリックなシルバーにして、他のグレー部分をガンメタルにする。そうすると鮮やかさと重量感の両立が叶ったりはしないだろうか。どうだろうか。

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月20日全くやったこともないのに、塗装に興味を示しだす。

グレーのランナーにはあらかじめプライマーを吹いて、キュータマ台座にはシルバーリーフ、その他はガンメタル。クリアパーツは勿論そのままで、その他のランナーにはつや消しトップコート。さて、これで想定通りの出来になるか否か。 pic.twitter.com/JMX082jYlH

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月20日とはいえ、こういうのは「思いついてしまったらやった方が良い」類のやつなので(精神衛生上)、未経験者なりにネットで検索に検索を重ねながらAmazonで塗料を購入。やり方も何度も脳内でシミュレーションを行い、満を持して休日にベランダにてダンボールや新聞紙を広げながら人生発の塗装に挑戦してみました。

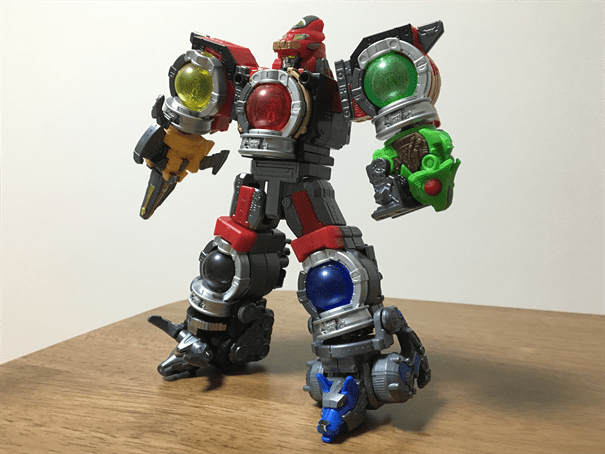

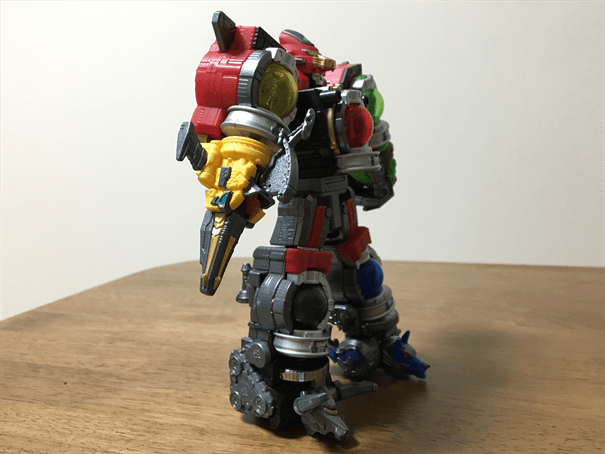

そして、こちらが完成品。ミニプラ『キュータマ合体 キュウレンオー』。

思いつきに素直に、グレーのランナーを2色(シルバーリーフ・ガンメタル)に塗り分け。他に、シシボイジャーとカジキボイジャー(の一部)の黄色ランナーをゴールドに塗装し、他の色にはつや消しトップコートを。シールはメタリック感が塗装した色と異なるので、極力貼らない方向性で仕上げました。(分からないことだらけの初塗装、主にここを参考にしました。あとは、youtubeで実際にやってる人の手の動きをひたすら観察したり)

画像では分からないこだわり(?)ポイントは、プライマーの使用。ミニプラはABS素材とやらで出来ていて(ここで「やら」を使うくらいにこの分野には無知)、どうやらそのままラッカーで塗装するとパーツ割れを起こす危険性があるとか。ネットで検索してみると、「ABSにラッカーは危ない」「最近のミニプラは言うほど危なくない」などと様々な意見が見つかったけれど、念のためプライマーというものを購入して下地を作ることに。これがどこまで効果があるのか分からない程のトーシローだけど、やれるだけはやってみようかな、と。

反省点は、塗装のムラ。ガンメタルで缶ひとつ丸々使い切ってしまい、その影響で最後の方はパーツに粒子が残る残念な仕上がりに。あと、よくよく見ると吹きが甘い角度が後で見つかったりで、薄く吹いて・乾かして・また吹いて、という工程をもっと慎重に確認しながらやるべきだったなあ、と。次弾のボイジャーはもっと気を付けてやってみます。

ということで、拙い「初塗装体験記」でした。以下、記録を兼ねて、作業工程をツイートから拾って貼っておきます。

ミニプラ「キュウレンオー」塗装開始。まず、グレー成型色にはプライマーで下地を作る。その他のカラー成型色にはつや消しトップコート。プライマーが乾いたらいよいよシルバーを吹く。まずはキュータマ接続部分から。 pic.twitter.com/dsAJA2CdsY

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日おー、やはりシルバーを吹くと全然違うな。びっくりするくらい違う。 pic.twitter.com/XRhKEmN6yS

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日シシボイジャーの一部はゴールドに塗装。 pic.twitter.com/gMvMuYyy0Q

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日乾いたキュータマ部分を先に組み立てる。 pic.twitter.com/161sDXXq0A

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日ミニプラ「キュウレンオー」、シルバー塗装のキュータマが完成。クリアパーツがとにかく綺麗。 pic.twitter.com/D0bcngLNP6

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日シシボイジャーの鼻&髭部分のゴールドは本来シールだけど、合体時にも一番目立つ所なのでマステでぐるぐる巻きにして部分塗装。 pic.twitter.com/VyDDWtCALe

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日ガンメタル塗装。あとは乾き待ち。 pic.twitter.com/ds5bUxRP8S

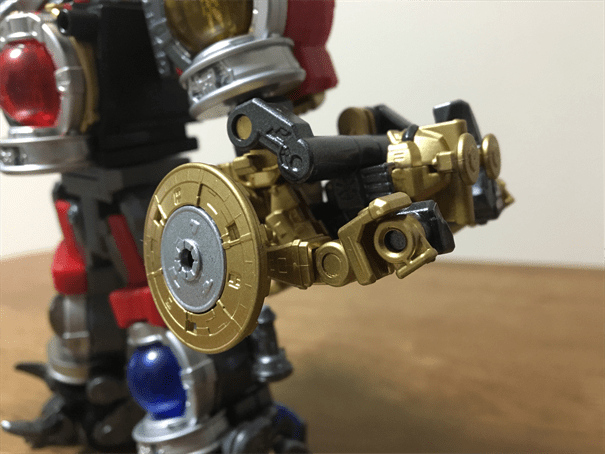

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日シシボイジャーの黄色成型色、そしてカジキボイジャーの一部をゴールドに。後者は鎌?ドリル?に相当する部分。 pic.twitter.com/AYqY4RMMFL

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日よし、いい感じの黒灰色。 pic.twitter.com/ZcqOt0wCnL

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日ミニプラ「キュウレンオー」、全塗装終了。組み立て作業に移る。 pic.twitter.com/ymf2hN2cCC

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日よし、ゴールドとガンメタルの相性も良い感じだ。 pic.twitter.com/wNJBp7fAey

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日シルバーリーフとガンメタルのコントラストも想定通り! pic.twitter.com/J9X3WbkhR8

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日組み立て、時間がかかるけど楽しい。 pic.twitter.com/SJ8sdxzIRf

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日よっしゃラッキィィーー!! pic.twitter.com/N55r0RlqDQ

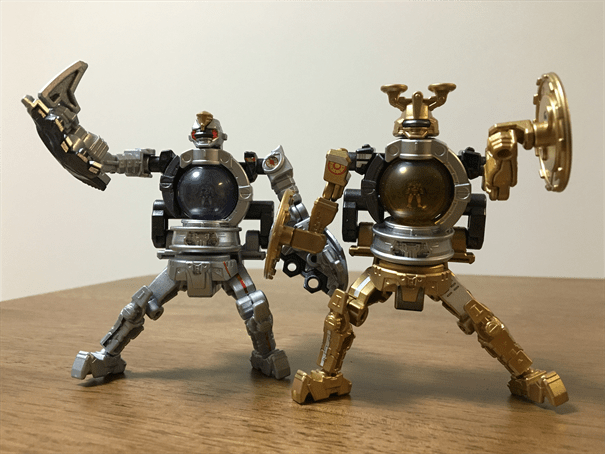

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日1&2「シシボイジャー」。ガンメタル塗装が映える大型ボイジャー。2箱から成るだけあって重さもそこそこ。シルバー塗装のキュータマとそれを囲うゴールド塗装がアクセント。鼻や爪もゴールド塗装で重厚感UP。太もも部分の非対称シールはあえて貼らず。 #ミニプラ #キュウレンオー pic.twitter.com/N96eIoL7oe

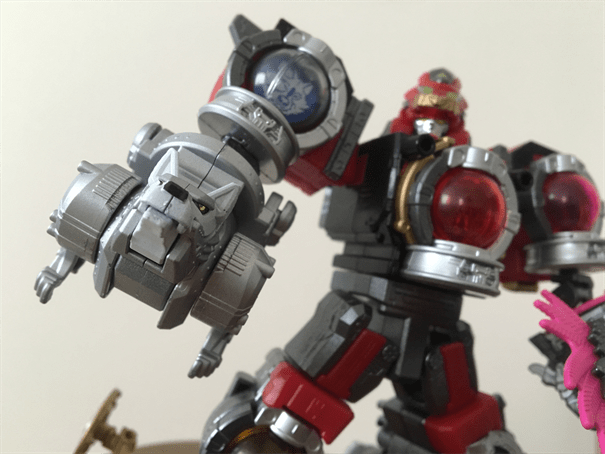

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日3「オオカミボイジャー」。口が開き首が上下する超優秀可動。合体機構の恩恵が凄まじい。つや消し済みの青成型色パーツのはめ込みが非常に綺麗。 #ミニプラ #キュウレンオー pic.twitter.com/S0TANFAwim

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日4「オウシボイジャー」。ガンメタル塗装の恩恵を最も受けたボイジャー。シールはあえて殆ど貼らず、重厚感を重視した配色に。シルバーリーフのキュータマが前面の黒との良い対比。 #ミニプラ #キュウレンオー pic.twitter.com/9phg2kPBPV

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日5「カメレオンボイジャー」。驚異の5種成型色を塗装で6種に。口が開き舌が伸びる可愛いやつ。 #ミニプラ #キュウレンオー pic.twitter.com/5CEWt1ZukJ

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日6「カジキボイジャー」。特にギミックは無いものの、その角が印象的。黄成型色を部分的にシシボイジャーと同じゴールドに塗装。シールも切り取って一部のみ。 #ミニプラ #キュウレンオー pic.twitter.com/NJR27813iP

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日セイザドッキング!!! pic.twitter.com/fdKuWhqogV

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日キュータマ合体!キュウレンオー! #ミニプラ #キュウレンオー pic.twitter.com/U7tJc0hEhh

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日#ミニプラ #キュウレンオー 塗装&組み立て完了。グレー成型色を、キュータマ台座部分をシルバーに、それ以外をガンメタルで塗り分けてみました。シルバーの煌びやかさとガンメタルの重厚感の両立を目指しての配色だったけど、かなり狙い通りの仕上がりになって大満足。 pic.twitter.com/atOnorvupe

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日タミヤのシルバーリーフ・ゴールド・ガンメタルの三色で塗装。ABS素材におけるパーツ割れを防ぐため、同じくタミヤのプライマーで下地処理。ぐりぐり動かして遊んでも、現在パーツ割れは確認されず。グレー成型色以外のパーツにはつや消し処理を。 #ミニプラ #キュウレンオー pic.twitter.com/WrA0GZ1Wk2

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日初めて本格的に塗装というものをやってみたが、非常に楽しかった。気付けば丸一日これをやっていた。 #ミニプラ #キュウレンオー pic.twitter.com/srojUjejlv

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日おおー!しっかり互換する!すごい! #ミニプラ #キュウレンオー pic.twitter.com/x1JsbeOS3e

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日打ち上げ。 pic.twitter.com/k86YN0zBq3

— 結騎 了 (@slinky_dog_s11) 2017年2月25日※映画・特撮の感想(レビュー)など、全記事一覧はこちら。

【Twitter : @slinky_dog_s11 】【はてなブックマーク : slinky_dog_s11 】【LINE : @fgt3013f 】

【過去記事】

・【ネタバレ考察】『ニューダンガンロンパV3』の結末は至上の“ダンガンロンパ”である

・『仮面ライダーエグゼイド』はいかに計画的に九条貴利矢を散らせたか

・『遊戯王デュエルリンクス』をプレイすると泣きそうになる。僕はまだ決闘者であることを許されている。

・『かいけつゾロリ』“原ゆたか先生特撮オタク説”を検証する!