こんにちは、YU@K(@slinky_dog_s11)です。

「スター・ウォーズ フォースの覚醒」についてちょっと辛辣に書かれているレビューを見付けた。私はめちゃくちゃこの映画が気に入っているので最初は「何をぉ!?」と思いつつ読んだのだが、いくつかは「言われてみりゃ、まあね…」という部分もありふむふむと読み進めていたのだけど、中盤で「(今作の)ライトセーバーのバトルがしょぼい。なんなの?旧三部作のしょぼさを踏襲してんの?」と書かれていて、「いや、ちょっと待て…待て待て待て…」と思わず眉間にシワが寄ってしまった。

私はこの「フォースの覚醒」のライトセーバー戦は、この上なく“ドンピシャ”な殺陣だと感じていて、それは演出としてもそうだけど、何より過去6作を踏まえた上てそのどれもを蔑ろにしない進化の形になっていたからこそ、感動を覚えたのだった。先のレビューに反論という訳でもないのだけど、私の思う「フォースの覚醒のライトセーバー戦めっちゃ良くないですか!?」という部分について、良い機会なので書き置いておきたい。

※※※

そもそも論として私が過去6作のライトセーバー戦をどう解釈していたか、という部分からになるのだけど、とても大雑把に分けるなら、旧三部作は「もっさり」、新三部作は「スタイリッシュ」だと感じている。まあちょっと待ってくれ。その発動させたセーバーを収めるんだ。別に旧三部作を貶したい訳じゃない。ご承知のとおり製作された順番が456123なのだから、その順に映像技術も魅せ方も格段にレベルアップしていく。新しいスタイルが確立されていく。これは何もスター・ウォーズに限らず、長期シリーズの映画ではよくあるというか、「前があったからこその魅せ方だよなぁ」というのはおそらく作り手も受け手も頻繁に感じることだと思われる。

だからこそ相対的に、新三部作は跳んで回って振り回してのスピード感抜群の傾向が強くなり、旧三部作は“比べると”どこか「もっさり」とした動きに観えてしまうかもしれなくなった。正直今だから言うけど、EP4を初めて観た時のオビ=ワンとベイダーのセーバー戦は、ぶっちゃけちょっと「しょぼ」って思った。スター・ウォーズに手を出すのが遅かったし、それまで割と近年のアクション映画を好きで観ていたので、「動き遅いし大ぶりだしあんまりカッコよくないな…」というのが本音ではあった。まあ、1977年の映画にぶつくさ言ってるのがそもそもおかしい、という話ではあるのだけど、目の慣れって存外恐ろしくてね…。

だから、456ときて初めて1を観た時に、「こ!これだ!これが俺の観たかったライトセーバー戦だ!」と興奮したのも、正直な感想。ダースモールとの戦闘はスピード感もハラハラ感もケレン味も抜群で、だからこそEP1は世間で言われているより断然好きな作品だ。完全なる後追い組なので古参ファンからの評価は存じ上げないが、個人的な好みは新三部作のスピード感とプロ感のあるセーバー戦“だった”。プロ感というのは演舞的な動きのことを指していて、敵の前であえてクルクルとセーバーを回した後にバッと構えを取ったり、むしろEP3のクライマックスはオビ=ワンもアナキンもクルクルバーンみたいな演舞対決の“魅せる”動きが多く、ジェダイの訓練や歴史を感じるその一見無駄にも思える動きこそが気に入っていた。

そこで改めて456の二周目に入ると、もちろん「もさい」という感想は変わらなかったのだけど、これはこれで新三部作とは違う魅力があることに気付いた。そもそものストーリーの作り方にもよるのだけど、旧三部作は新三部作よりライトセーバーの出番が圧倒的に少ない。EP4なんて主人公であるルークは訓練する程度でクライマックスで使ったりもしない。一方の新三部作は全編にわたってジェダイやシスの面々が日常茶飯事のようにセーバーを起動させ、その技法が彼らに普段から広く身に付いているように描写された。だからこそ、旧三部作での出番の少なさが逆にプレミア感を帯びてくるというか、ここぞ!という場面でやっとこさ「…ブゥン…ッッ」と発光すると「うぉっしゃぁぁあああああきたぁぁあああ」と拳を握ってしまう。

要はこれ、「怪獣がやっとこさ姿を現す」とか「仮面ライダーがここぞという場面で変身する」とか「クライマックスになって印籠がバーンと出てくる」とか、日本人らしいメリハリ付けの作劇なんだな、と後になって気付く。戦闘が始まる前のセーバー起動こそが、それだけでクライマックス。その重みは新三部作には無いもので(むしろこっちは無いからこそ良いと思う)、そこから「間合い」「睨み合い」といった剣道的な戦い方を当時の状況でアメリカ加工したと考えれば「もっさり」を非常に良い物として捉えられた。そう思うと一打一打のインパクトとヒリヒリ感もまた新三部作とは別のベクトルで観えてくるし、更にはEP5のルークとベイダーの戦いなんて暗所で光る二本のセーバーという武器の演出としてこの上なく“正しい”な、と。こうして、「どっちが良いとかじゃないな、どっちも良いんだな」とオタク的な納得を経てシリーズの二周目を楽しんだ。

※※※

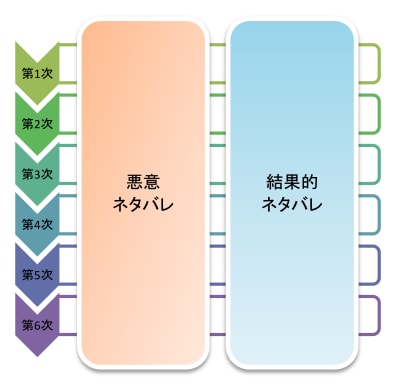

さて、それはそれとして、ここで問題が発生する。完全なる大人の事情による製作順の流れを汲んで映像的な進化を経てきたセーバー戦だが、時系列はご承知のとおり123456だ。つまり、「過去の方がスタイリッシュで後にもっさりになった」ということになる。これは参った。逆なら飲み込みやすい。時代と共にセーバーの戦闘技法が進化を重ねたと解釈できる。しかし(「退化」という単語は本来使いたくないのだけど)、スタイリッシュから一転して「もさく」なった理屈付けは、どうにか出来ないものかと。

そこでネットで色々と見たり自分で考えたりして勝手に納得していたのは、「失われた技法」パターン。つまり時系列でいくと、新三部作の頃はジェダイがとても権力を持っていたし、組織としてかなり手広くやっていた。若きジェダイ候補生を制度として育成したりもしていた。だからこそ、それこそ演舞のニュアンスも含めた正統な「流儀」として、ライトセーバー戦闘技法は継承されていたのだろう。よって、皆が皆スピーディーにセーバーを振り回し、跳んで回ってクルクルしていた。しかし、EP3でジェダイは実質的に滅びてしまい、帝国が誕生。ここでジェダイの教えは途絶えてしまった。ルークはオビ=ワンやヨーダに教わっていくことになるが、新三部作の頃のように何年もわたって師事することは叶わなかった。だからこそ、見よう見まねも含めた独学でセーバー戦を乗り切っていった。ということで、多少もっさりしてしまうのは、そりゃ当たり前よね、と。だってちゃんと習っていないんだから。(ちなみに、オビ=ワンやベイダーは単純に歳を取ったという解釈が私の中で有力)

昔は伝統流儀として受け継がれていたが、教えが途絶え、しかし若きジェダイであるルークはフォースの才能を発揮しながら実践を重ねて自らのスタイルを確立させていった。そして!ここで!ここでやっとこさEP7「フォースの覚醒」に戻ってくるのである。もう3,000字くらい書いてるじゃねぇか!前置き長いぞ!

※以下、「フォースの覚醒」のネタバレがあります

私の個人的なセーバー戦の変遷解釈は前述のとおりだが、それを踏まえた上で、今作のセーバー戦は“ドンピシャ”だと感じたのだ。というのも、映像的には更に新三部作から10年経っている訳で、もっとスタイリッシュに、もっと洗練された、近年のアクション映画の組み立ても汲みつつ新しいライトセーバー戦を作り上げることは、そう難しくなかったはずだ。しかし、今作のセーバー戦は、適度に“もさって”いた。これ!これですよ!最高!だって時系列的には旧三部作の続きだから!むしろここでスタイリッシュにしたら、「旧三部作のセーバー戦はやっぱりダサかったよね」ってことにもなりかねない。映像的には新三部作的な戦いができるけど、あえてそれをやらない。そこにまず痺れたのだ。(レイは初心者でレンは手負いという“もっさり”をやる必然性の配置もGOOD)

それでいて、演出的には前述のEP5を思わせるような「雪原で光る二本のセーバー」という光の描写。シリーズトップクラスにエモーショナルさに満ちていて、単純に“画”として綺麗だったのが印象的だ。更には肝心な動きだが、あの時点で初めてセーバーを手にしたレイの動きの危うさ。Twitterでフォロワーの方と話した時に出てきた例えだけど、まるで素人が見よう見まねで取り出した包丁を振り回しているようなハラハラ感。剣だからもちろん斬るものだけど、時には刺すように、殴るように、ぶつけるように、あの漢気溢れるレイが一生懸命にカイロ・レンに挑む。流儀だとか技法とか演舞とか、全然関係ない。完全なる「殺るか殺られるか」の緊張感。新三部作とも、旧三部作とも違う、この「危うさと不出来さ」が、過去6作を踏まえたセーバー戦として“ドンピシャ”だと感じたのだ。

むしろ、だからこそ新三部作の時にスタイリッシュすぎるセーバー戦のアイデンティティが守られた感じもするし、(個人的な解釈ながら)セーバー戦の系譜は脈々と受け継がれていき、最終的にルークと邂逅したレイによってまた新しいスタイルに落ち着いていきそうな、そんな戦闘スタイルひとつに大河な空気を感じることができたのだ。「もっさり」も、「スタイリッシュ」も、どちらも尊重しつつ実はそのどちらでもない。だからこそ、過去作へのリスペクトが効いている。そんなセーバー戦だったのでは、と。

もちろんライトセーバーにも複数の型が存在するとかそういうのもあるんだけど、もっと大局的な部分で大きく3つの流れとして、(脳内後付けも含めた)こういう解釈だと「フォースの覚醒」のセーバー戦が最高に感じられるかもよ、という話でした。それにしてもレイがライトセーバーを手にする瞬間のエモさは本当に何度観ても堪らない…。

(その他の「フォースの覚醒」レビュー)

・ハン・ソロから読み解く続三部作としての狙い。「スター・ウォーズ フォースの覚醒」の作劇チャート

・【公開日深夜感想】「スター・ウォーズ フォースの覚醒」、その伝承を“認識”せよ。(ネタバレ込み)

・不定期村が選ぶ2015年映画ベスト10 ~遥か銀河の彼方で殺し屋と忍がドラムを叩くデス・ロード!

▼「スター・ウォーズ」を含む映画レビューやエッセイを全21編+総勢12名による挿絵20点以上を収録した無料電子書籍、発売中。詳細はこちら。

※映画・特撮の感想(レビュー)など、全記事一覧はこちら。

【Twitter : @slinky_dog_s11 】【はてなブックマーク : slinky_dog_s11 】【LINE : @fgt3013f 】

【過去記事】

・スター・ウォーズがこわい (サンプル)

・【御礼】当ブログの電子書籍が1週間で2,000部以上売れました。

・意外と尖っていなかった「ゲスの極み乙女。」を舐めてかかって舐め回された話

・開始15分のエッセンスと驚きの軽量化。「パシフィック・リム」が魅せる混濁した未来(サンプル)