![]()

こんにちは、YU@K(

@slinky_dog_s11)です。

原作連載開始20周年となる2016年に公開された新作映画「劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS」。連載をずっとリアルタイムで追い、東映アニメ版も、カードダスも、デュエルモンスターズも、OCGも、あらゆる“遊戯王”にひたすら浸かっていた自分にとって、今回の新作映画には並々ならぬ思いがあった。というのも、遊戯王という作品はとっくに完結を迎えた物語であり、しかもこの上なく素晴らしいエンディングだったからだ。原作終了から10年以上が経った今、記憶の中で神格化されている作品に“続き”が出来る。正直、不安の方が大きかった。

![]()

遊戯王の続編が作られることへの不安は、原作が好きな人同士ならある程度共有できるのではないだろうか。原作終盤は原作者・高橋先生の体調が思わしくなく少し“巻き”の展開ではあったが、テーマとしては恐ろしく完璧に幕が引かれている。千年アイテムに宿っていた古代エジプトの王の魂ことアテム(闇遊戯)、その宿主として時に彼以上の強さを持っている一見気弱な高校生・武藤遊戯。このふたりの遊戯が闘い合い、そして表の遊戯が自身の憧れであり目標でもあったアテムを下す。武藤遊戯という少年の克己と自立の成果として、アテムは胸を張って冥界に旅立っていく。この壮絶で美麗なエンディングは、原作の大ファンとして何度読んでも涙がにじむ。安置された死者蘇生のカード、そして消滅するオシリス、最後の一撃、勝ったのに涙を流し崩れ落ちる遊戯と、勝者を称えるアテム。「武藤遊戯の物語」は、これ以上ない終わりを迎えたはずだった。

今回の映画は、その原作の正当な続編になっている。アテムの魂が冥界に旅立った今、遊戯は完全なるひとりの青年として高校卒業を控えていた。一方、宿命のライバル・海馬はアテムとの決着に執着し、新たなるデュエルシステムの開発や千年パズルの発掘に憑りつかれている。原作者が製作総指揮を務めるとあっては、どう転ぼうとこれが真の完結編。果たしてそれをやる意味と覚悟を、どこまでクリアできるのか。

遊戯王の続編が難しい理由は沢山ある。その最大の不安要素は、「アテムは安易に戻ってきてはいけない」という点。遊戯がアテムを超え、彼を冥界に返すことこそに意味のあるエンディングだっただけに、例えば遊戯がピンチの際にアテムがふわーっと戻ってきて「そっちのカードの方がいいぜ!相棒!」なんて言い出したらぶち壊しである。遊戯の中にアテムがいない、それが成長の証として確固たる帰結だったのだから、ここを安易に覆してはセルフレイプである。

原作文庫本8巻のあとがきにおいても、原作者自らこう語っている。

実は、幻の劇場用 『遊☆戯☆王』 の企画がありました。『遊☆戯☆王』 のアニメが終了し、続編作品として舞台背景とキャラクター設定を引き受けた 『遊☆戯☆王GX』 の放映も、一年を迎えようとした頃、劇場用の話が持ち上がったのです。これは面白そうかも!と思い、こんなタイトルさえ用意していたのです。『遊☆戯☆王 vs GX!!』。昔、「マジンガーZ 対 デビルマン」 とか期待させた劇場まで行った挙げ句 (歳バレるなぁ…)、全然闘わないじゃねぇか!!と怒った懐かしい幼少の頃から、この手のタイトルには、何故か胸がときめくものがあったのです。

ストーリーはこんな感じです。

伝説の決闘者達の街-童実野町に修学旅行で訪れたアカデミアの生徒達。その中に、一際眼光の鋭い天才決闘者が、遊戯達を倒すべく機会をうかがっていた。それが神秘のタロット使い・斎王琢魔というキャラクターでした。ひょんな事から出会った遊戯・城之内と十代達。そして海馬コーポレーションに接触し、陰謀を謀る斎王。童実野町が、新たな決闘の舞台になるという!壮大な展開?だったのです。

問題は、アテムを復活させるかどうかを悩んだのですが、やはり、原作のテーマを裏切る事になるので、今後も姿を見せる事はしないと決めています。結局、この企画は流れてしまいましたが、久しぶりに頭の中で、遊戯達が活躍したので楽しかったです。

遊戯と十代? もちろんヒーロー同士は闘いませんよ。 映画ではね!

アテムを復活させないことこそが、原作自身への最大の敬意である。私もここには大いに同意であるし、多くのファンもそう思っているのではないだろうか。とはいえ。とはいえ、だ。遊戯王の冠を持つ作品で、闇遊戯が出てこないというのは、それはそれで寂しくはないだろうか。闇遊戯が不敵な笑みでタクティクスを披露し、敵を下す。それもまた間違いなく“観たい”のだ。「アテムには復活して欲しくない。でも、彼の活躍は正直観たい」。完全なる二律背反だが、遊戯王ファンとしてどちらも譲れない思いであった。だからこそ、新作映画がこのどちらに転んでしまうのか、そのジャッジが下ってしまうことこそが私には恐怖だったのだ。

![]()

他にも、「千年アイテム関連をオカルトグッズと貶し常に過去を見ずに未来を突き詰めてばかりだった海馬社長があろうことか過去(アテム)に執着してしまって良いのか」「遊戯王OCGはその後もルールが細かく追加改定されていったがちゃんと“あの頃のデュエル”をあのまま観せてくれるのか」「海馬のアテムに対する認識含め原作とアニメ版では大きく異なる設定が多いがその辺りの線引きはちゃんと整理されているのか」等々、好きだからこそ不安な点が多すぎて、なんかもうむしろ観ない方が良いんじゃないかと思う時さえあった。これでもし単なるアニバーサリームービーとしてお祭りワッショイ細かいことはどうでもいいぜ!…な内容に仕上がっていたら、その精神的ダメージから立ち直る方法が分からないからだ。私の半生に重く突き刺さっている作品だからこそ、慎重にメンタルをコントロールし、やはり観定めない訳にはいかないと公開日に映画館に向かった。

これは、間違いなく私と映画との世紀のデュエルだった。

結論からいくと、大満足であった。上で挙げた全ての不安ポイントをことごとくクリアし、全問正解した上でさらに超えてくる力強さ。アテムに戻ってきて欲しくない、でも戻ってきてほしい。そんな矛盾した願いを最高の形で汲み取ってくれた。遊戯が、海馬が、あの頃のあのキャラクターたちが生き生きと動き回り、美麗作画のもとでこれでもかと信念をぶつけ合う。クライマックスでは号泣し、「オエ…オゥゥオエエオエエエエ…」という嗚咽をこらえるのに必死だった。とにかくどこをどう語って良いか分からないくらいなので、ストーリーを追いながら順に考察を含めた感想を残していきたい。

※以下、映画本編のネタバレがあります。

まず冒頭、マルチバース理論(パンフより)の映像化として、光の中で連なるいくつもの地球が映し出される。まずここで早くも涙ぐんでしまった。というのも、アニメ(デュエルモンスターズ)最終話のタイトルが「光の中へ完結する物語」だったからだ。光の向こうに旅立っていくアテムを見送るエンディング。その続編として、光が明け宇宙が広がり、同時に幕が上がっていく。「ああ、これは確かにあの遊戯王の続きなんだ。始まってしまったんだ」と、つい感慨深くなってしまった。そして宇宙にて千年パズルと対峙する海馬。間髪入れずタイトルカット。完璧なる導入だった。

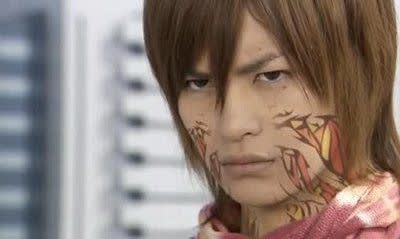

![]()

物語は必要最低限の背景説明をこなしながら、海馬の執念を軸にグングンと推進力を増していく。アニメ版でひと際美麗な作画を披露した加々美高浩が総作画監督を務めており、彼の手によって回想シーンながら「闘いの儀」が描かれたのは本当に感動した(加々美高浩はアニメ版では王の記憶編以降関わっておらず、最後のOP・ED映像がラストアクトであった)。その時点でギャラリーに海馬がいなかったことから、これはあくまで原作の続編であり、アニメ版であるデュエルモンスターズを引き継いだものではない、ということが名言されている。御伽の父親の登場からもそれは一目瞭然である。

というのも、アニメ版では海馬における遊戯の認識が原作とは大きく違ってきている。原作では王の記憶編以降出番がほぼ無かったのに対し、アニメでは海馬も遊戯たちと同じく記憶戦争のゲーム世界に入り込み、彼らのアシストまでやってのけている。闘いの儀ではふたりの遊戯のデュエルを観戦し、3枚の神のカードを場にそろえたアテムを見て「勝敗は決した」と場を去ろうとするが、遊戯に「海馬くんには見ていて欲しい」と呼び止められたりもする。そのためアニメ版では海馬はある程度覚悟を持ってアテムを見送っているのだが、原作はそうではない。完全に放っておかれているのだ。

パンフのインタビューによると、高橋先生がこの映画をやろうと思い立った最初の動機は「海馬というキャラクターをもう少し描いてみたい」だったという。バトルシティ準決勝で遊戯に敗北したまま、アテムは自分勝手に冥界に向けて旅立ってしまった。互いを認め合ったライバルとして、海馬の中の怒りは決して少なくはなかったのだろう。その結果、新しいデュエルシステムの開発に入れあげ、千年パズルを組み立てるために宇宙進出まで果たしてしまった。真っすぐな狂気である。そんな海馬は自身の記憶の中のアテムとデュエルを繰り広げる。“あのBGM”が鳴る中で、抜群のリズムで応酬される戦術とパワープレイ。そして、海馬はアテムに「勝利してしまう」。彼にとって、楽しくも、何の感慨も無い闘いだったのだろう。「アテムに勝ちたいが、“このアテム”に勝っても意味がない」。彼の執念が分かるシーンであった。

![]()

一方、遊戯たちは残り少ない高校生活を満喫していた。将来の夢はゲームクリエイターになると言う遊戯。アテムと別れ、また一段と成長した彼が夢を語るシーンだけでもウルッとくるものだ。不穏なクラスメイト・藍神を登場させつつ、彼が集団認識をコントロールする能力の持ち主であることが描かれていく。互いに互いを認識することで初めて成立するのだという、「この世界の秘密」。これは原作終盤の王の記憶編が実はアテムとバクラのTRPGだったことが明かされたシーンのようでもある。世界そのものにもう一段階上の次元があり、紐解くと実はシンプルな真実のみがそこにある。高橋先生によると、これはSNS等で実質相互監視が当たり前となった現代社会を模した設定だという。

「互いに認識する」という行為は、遊戯王には欠かせない要素だ。「見えるんだけど、見えないもの」に始まり、城之内たちとの友情、海馬との成長していくライバル関係、そして遊戯とアテムの人格交流。次第に認識が深まることで、しかし絶対に曲がらない信念がそこにあるからこそ火花が散る。遊戯王とは、間違いなくそういう物語であった。海馬はアテムに今一度自分を“認識させたがって”いるし、遊戯はアテムと“認識し合えない”からこそ拭い切れない喪失感を抱えている。藍神、もといディーヴァが操る集団認識は、この作品の根幹にあるテーマだと言っても過言ではないだろう。

![]()

そんな藍神は、自身の選民思想を曲げさせないために、千年パズルの復活を阻止、つまり海馬の行動を阻止しようとする。いつの間にか街の支配者になっていた社長に笑いつつ、怒涛の勢いで幕を開ける次元領域デュエル。デュエリストのマインドパワーによりモンスターの攻撃力が決定し、撃破の際のダメージはモンスターの攻撃力とイコール。そんな変則デュエルに戸惑いつつ追いつめられる海馬だったが、闘いの儀の“場の記憶”とでもいうべきオベリスクを地面から引き抜き、挽回する。この展開はアニメオリジナル展開ドーマ編において海馬がデッキに入っていない「クリティウスの牙」を引き当てたシーンを思い出す良い意味でのトンデモ具合で、好意的に捉えればアニメオリジナル要素まで肯定していくのかと感動しっ放しであった。(オベリスクはちゃんといつものBGMと共に活躍してくれて、大満足!)

さて、中盤はまさかの原作補完大会であった。原作において背景がよく分からないままになっていた存在・シャーディー。彼の本名はシャーディー・シンで、なんとバクラにより殺害されており、藍神たちの保護者でもあったというのだ。設定だけの登場だったバクラの父親も姿を現し(相変わらずこの作品の父親にはろくな奴がいない…)、原作で唯一未消化だった過去が明かされていく。

──昨年アメリカで行われたコミックコンベンションに先生がご登壇された際には、「原作のアフターエピソードとして、これまで描かれてこなかった謎の部分を描いています」とおっしゃっていましたが、映画のストーリー構想はいつ頃からあったのでしょうか。

今回のエピソードは原作本編で描く予定だったのですが、ストーリーの流れの中で入れるタイミングを失ってしまいまして。それが映画で明らかになります。

・

「遊☆戯☆王」特集、高橋和希インタビュー - コミックナタリー Power Push

おそらく、この辺りのシャーディーの過去やバクラ復活の経緯などが、この「原作本編で描く予定だった」部分に該当するのではないだろうか。バトルシティ編におけるバクラの「!!そいつは…シャーディー…!!バカな…!!五年前なら奴はすでに…!!」の台詞がまさか10年以上も経ってこういう形で拾われるとは、思ってもみなかった。「五年前なら奴はすでに(俺が殺したはず)…!!」という意味だと思われるが、時間軸ではその後遊戯に闇のゲーム(試練)を仕掛けたりもしているので、生死と歴史を超越して存在できるのだろう。

![]()

彼が藍神たちを救い保護した理由は何だったのか。バクラの父が千年リングを売ってくれと迫った際に、シャーディーは「そのリングの持ち主はすでに決まっている」と言った。これは私の予想だが、藍神たちは「千年アイテムの所有候補者」としてシャーディーの手駒にあったのではないか、と。キューブを使い高次元へ旅立つ、その資格がある人物を選抜し、千年アイテムを所有させる。そう考えると、原作序盤で遊戯の前に現れたのも、「千年アイテム所有者」としての遊戯が本当に相応しいかを見極めるためだったのかもしれない。そんなシャーディーの選民思想をそっくりそのまま引き継いだ藍神だったが、バクラへの復讐の念がそれを妙に誤った方向に増幅させていたようにも感じる。

![]()

藍神の復讐の対象は主人公である遊戯とみせかけて、バクラであった。その前に藍神の視線カットで遊戯とバクラが同時に映っていたりして、ミスリードが上手い。城之内が異次元に飛ばされ、ここで序盤「必要か?」と思われた商店街の人々とのやり取りが活きてくる。そんな凡骨の窮地を救ったのはアテムだったが、これまた見えそうで見えない後光具合が焦らしてくれる。

雨の中、交差点のど真ん中で邂逅する遊戯と海馬。海馬はあくまで遊戯は“器”であると主張し、千年パズルによって戻ってくるであろうアテムとの再戦を迫る。海馬は、遊戯を目の前にして、遊戯を見ていない。相手はあくまでアテムであるという。一方の遊戯は、千年パズルが仮にもう一度完成しても、その中にもうアテムがいないことに気付いていた。その事実を、遊戯は嘆きも悔いもしない。粛々と、ひとりで受け止め、受け入れている。「アテムが戻ってこない方が良い」という我々ファンの願いなんてものは、実は作中の遊戯自身が一番分かっているのだ。「アテム不在」の意味。受け止められない海馬と、とうに受け止めている遊戯。原作と「過去を追う者・未来を見る者」の構図が逆転している。

![]()

![]()

その後、パズルのピースを分断させることで実質トーナメント戦の構図を作り上げる作劇が上手い。遊戯が「僕が藍神くんと戦う」と海馬に主張した際に、「絶対“よかろう”って言うんだろうな」と思ったらマジで「よかろう」だったので心中爆笑しつつ、実質準決勝である藍神VS遊戯のデュエルが始まる。次元領域デュエルにおけるヴィジャムを核とした連続攻撃コンボに苦戦する遊戯だったが、3枚の罠カードによる永続ループを完成させ、連続効果ダメージで辛勝。言うまでもなく「ループコンボで勝利」はバトルシティ編の遊戯VS人形(マリク)の結末と同じであり、遊戯があのアテムと同じようなタクティクスを披露したことこそに成長を感じ、泣ける。

「俺たちのデュエルをするぞ」。海馬のこの言葉が重い。ルールが次元領域のそれではない、という意味も込めつつ、この闘いの持つ意味こそが“俺たちの”なのだ。遊戯を前にしてもアテムしか見えていない海馬、そんな海馬と互角に渡り合う遊戯。往年のモンスターが新たな姿で多数登場し、もうこの時点で涙が止まらない。海馬はアテムこそが宿敵であり、遊戯はあくまでその器だと思っていたが、自身を追いつめる遊戯の渾身の一撃にうっすらと笑みを浮かべる。記憶の傀儡であるアテムとの戦いでは渋い顔をしていた彼が、あろうことか下に見ていた器の遊戯に“求めていた高揚感”を覚えている。この瞬間、原作開始20年にして、初めて海馬が表の遊戯を対等なデュエリストとして認めたのだ。ここまでくるのに本当に長かった…。武藤遊戯がアテムと別れ自立を果たし、そしてついに海馬から「認識」されたのだ。

しかし事態は急展開。千年リングの闇の意思が藍神を暴走させ、世界は闇に包まれようとする。このトンデモファンタジー展開とそこから行われるラズボスとのタッグデュエルは、これまたアニメオリジナルのドーマ編クライマックスのようである(先に海馬が散るのも同じ)。海馬は、遊戯を対等なデュエリストと認めたからこそ「まだ闘えるな?」と共闘を促す。ライフポイントの減少により浸食されていく身体というルールは原作マリク戦のようでもあるし、複数人デュエルのターン制は「10thアニバーサリー 劇場版 遊☆戯☆王 ~超融合!時空を越えた絆~」を思い出したりもする。とにかく、「うわ!遊戯王を観ている!」が満載なのだ。

![]()

そして、いよいよ、アテムの帰還である。遊戯によって「アテムはもうパズルの中にいない」と一度“復活の否定”があったからこそ、彼の帰還に意味がある。「アテムに戻ってきて欲しくない、でも戻ってきてほしい」というファンの願いを、物語的に・映画的に・原作のテーマ的に、その全てを肯定した上でやってのけた驚異のバランス。海馬がアテムを信じて散っていく様は涙なしには観られないし、あの千年パズルのツーーン!とした発動SEが鳴るだけで全身が震える。まるで蘇った不死鳥のように神々しい業火の中で登場したアテムは、その鋭い眼光のままにドローし、「守護神官マハード」を召喚する。王に忠誠を誓うポーズで場に繰り出されたマハードこそが、アテムの“今のブラックマジシャン”なのだ。

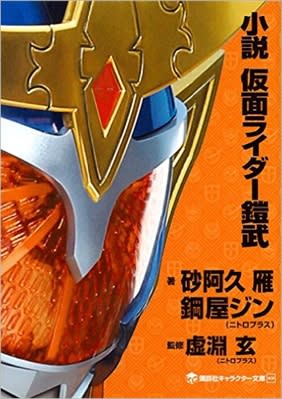

![]()

▲まさかの公開4週目入場者特典…!

私が一番感動したポイントは、「アテムが喋らない」という演出を採用したことだ。これは大英断だし、これしかない正解だったと思う。アテムはもう俗世界の存在ではなく、言わば幽霊のようなものだ。言葉を発しないことに意味があり、神々しさが増し、腕の筋肉がより力強く見え、眼差しが強く映る。おまけに、そんな「喋らない」アテムと「話せた」と報告する遊戯のシーンにも繋がっていくのだ。本当に話せたのか(描写されていないのか)、目と目で交わしたことが彼らの会話なのか、それは分からない。が、遊戯とアテムが再び相対する以上の“意味”は、本来必要ないのである。この辺は本当に感情がカンストしていて、「オエ…オゥゥオエエオエエエエ…」と悲鳴のような嗚咽を零していた(実際には声にならないように抑えるのが大変だった)。ありがとう、ありがとう。本当に、ありがとう。

そして終盤。彼らのイニシエーションはすでに済んでいるので、別れにおいて涙はない。笑顔でそれぞれの道を歩む仲間たち。そして海馬は、キューブの力を使って高次元へ再び挑戦していた。ジャンプに載った読み切り版ではモクバによって止められてしまったが、今回は成功し、冥界次元にてアテムの前に姿を現す。ついに相対した宿敵同士、そして、海馬を真っすぐと見据えるアテム。その眼光によって映画は閉幕となる。この上なく、余白と思い切りを両立させたエンディングだと言えるだろう。おめでとう、海馬。

![]()

私の持論として、「遊戯王はカード漫画ではない」というものがある。あくまで手段やギミックがカードであるだけで、彼らがカードを通し交わしていた魂のやり取りこそがメインなのだ。互いに認識し、認め合い、時に争い、信念を貫く。その果ての自立の物語。だからこそ、遊戯王において真に重要なのはデュエルでは無いのだ。そして、“だからこそ”デュエルシーンの面白さやカタルシスが作品を鮮やかに彩っていく。今回の映画のデュエルはアニメ版特有の読み合い描写を徹底的に省き、アクションの応酬かのような画面が展開された。デュエルディスクは盾、カードは剣、そして交わすのは各々の信念なのだ。

![]()

原作終了から10年が経った今、“続編を製作する意義”に一切の妥協がない、正真正銘の「遊戯王」が剛速球ストレートで帰ってきた。こんなにも真正面から作品のテーマと向き合い、難しいポイントを全てクリアし、その上でサービスもパワーも物語も120%全速前進であった。あえて言うならば、中盤少しテンポが怠いとか、シャーディーと藍神の過去描写は時間軸が分かりにくいとか、言いたいことが無い訳ではない。しかし、圧倒的な“加点”がそれらを見事に吹き飛ばしてしまった。

遊戯王が好きで、本当に良かった。ありがとう。

![]()

![]()

▲パンフレットは設定集やスタッフ・キャストの裏話が満載なので購入必至。

(あわせて読みたい)

・

10年ぶりに遊戯王に触れた浦島太郎デュエリストがあまりの環境変化に膝から崩れ落ちてかっとビングした話

・

俺は「遊☆戯☆王リアルタイム世代の熱い思い出」を召喚!ドン☆ (サンプル)

・

懐かしいぜ!東映版アニメ「遊☆戯☆王」ホームページで思い出に浸ろう! ~90年代の遺産と闇のゲーム!

※映画・特撮の感想(レビュー)など、全記事一覧は

こちら。

【Twitter :

@slinky_dog_s11 】【はてなブックマーク :

slinky_dog_s11 】【LINE :

@fgt3013f 】

【過去記事】

・

ブログ「YU@Kの不定期村」は開設2周年!怒涛の活動記録を振り返る

・

念願のオタク趣味部屋を製作し薄型で背の高い本棚に凝ってみた話

・

打ち切りを辿った「アメスパ」は俺たちの中で紡がれ続ける

・

「いらすとや」のフリー素材のみで「スター・ウォーズ フォースの覚醒」を全編作ってみた